Découvrir les lieux

Le Domaine de Chaalis comporte plusieurs bâtiments visitables, aux côtés des ruines de l’église, du cloître et du dortoir de l’ancienne abbaye. La chapelle Sainte-Marie, dont l’intérieur est peint et décoré de magnifiques fresques de l’artiste italien Primatice, mène à la roseraie où se déroulent encore chaque année les très plébiscitées Journées de la Rose. Le château-musée conserve une partie de la fabuleuse collection des Jacquemart-André : meubles, tapisseries, sculptures, tableaux, mais aussi des panneaux peints par Giotto et tant d’autres objets d’art collectionnés par le couple Jacquemart-André sont visibles dans la propriété de Chaalis.

Les lieux

L’Abbaye

cistercienne

Lors de la Renaissance du XIIe siècle, une nouvelle église est édifiée sous l’abbatiat de Guillaume de Donjon, le futur Saint Guillaume. Son porche en appentis s’ouvre au niveau du chevet de l’ancienne église. Les dimensions du nouvel édifice (92mx46m) sont considérables. Elles peuvent être comparées à celles d’une cathédrale.

Cette abbatiale est consacrée en 1219 par de hauts dignitaires de l’Église comme le “chancelier” frère Guérin, évêque de Senlis, et Foulques, évêque de Toulouse. C’est probablement la première église cistercienne de style gothique ou francilien.

Le chantier commence par l’élévation d’un chevet semi-circulaire, sans absidiole ni déambulatoire, et d’un transept dont les larges croisillons accueillent chacun sept chapelles dont quatre sont de forme hexagonale, dessinant ainsi un plan unique dans l’histoire connue du bâti religieux médiéval. Les travées de la nef sont ensuite élevées successivement.

La chapelle

Sainte-Marie

La chapelle Sainte-Marie fut aussi nommée « Chapelle royale » (XVIe au XXe siècle) avant de devenir « Chapelle de l’Abbé » pour quelques décennies. Elle retrouve son appellation médiévale après la restauration de 2006.

Selon la volonté de Saint-Louis, elle est édifiée dans le style du gothique rayonnant de la seconde partie du XIIIe siècle pour abriter, en 1262, les reliques d’un compagnon de saint Maurice et celles de sainte Berge. À la Renaissance, Hippolyte d’Este fait peindre à fresque l’intérieur de la chapelle. Il demande au Bolognais Primatice, surintendant des bâtiments du roi, à la fois peintre, architecte et sculpteur, de mettre en lumière le Christ rédempteur né de la Vierge Marie. Une Annonciation occupe toute la contre-façade. Sur les voûtains de la nef, sont peints les Pères de l’Église, les Apôtres et les Évangélistes, et au-dessus du rond-point du chœur, les anges tenant les instruments de la Passion.

À partir de 1875, Madame de Vatry fait restaurer la chapelle par l’architecte Édouard Corroyer et les fresques par Paul Balze.

Ce dernier crée des peintures émaillées sur lave pour mettre en lumière, en vue extérieure, la rosace occultée par la fresque.

En 1902, Nélie Jacquemart-André fait déposer ces laves, et les offre peu après au curé de la paroisse voisine. Depuis 2019, elles ornent la façade de l’église Saint-Saturnin de Fontaine-Chaalis. En 1912, Nélie Jacquemart-André est ensevelie dans la chapelle « à Chaalis que j’ai tant aimé », selon ses dernières volontés. En 1925, l’Institut de France demande au sculpteur Denis Puech une effigie en bronze pour orner le tombeau.

Le Musée Jacquemart-André

de Chaalis

C’est dans le bâtiment conventuel devenu château, que Nélie Jacquemart-André décide de rassembler ses collections exceptionnelles, comme elle l’avait fait dans son hôtel parisien devenu le Musée Jacquemart-André de Paris.

L’entrée sur le pignon ouest a été aménagée par madame Nélie Jacquemart-André. La Salle des moines nommée auparavant Salle de Chasse vous accueille ensuite. C’est une salle de réception où s’accumulent peintures, sculptures et objets du Moyen Âge et de la Renaissance provenant de l’Europe entière.

La structure du musée a conservé celle d’un bâtiment abbatial avec sa longue galerie, aussi longue que la Galerie des Glaces de Versailles, et ses larges pièces destinées à l’usage collectif des moines du XVIIIe siècle.

La galerie des bustes, la bibliothèque et le salon oriental ont été aménagés par Nélie Jacquemart-André avec le souci d’élaborer à Chaalis « un musée de l’abbaye des rois de France » destiné aux amateurs de l’art et à son histoire.

L’espace Jean-Jacques Rousseau

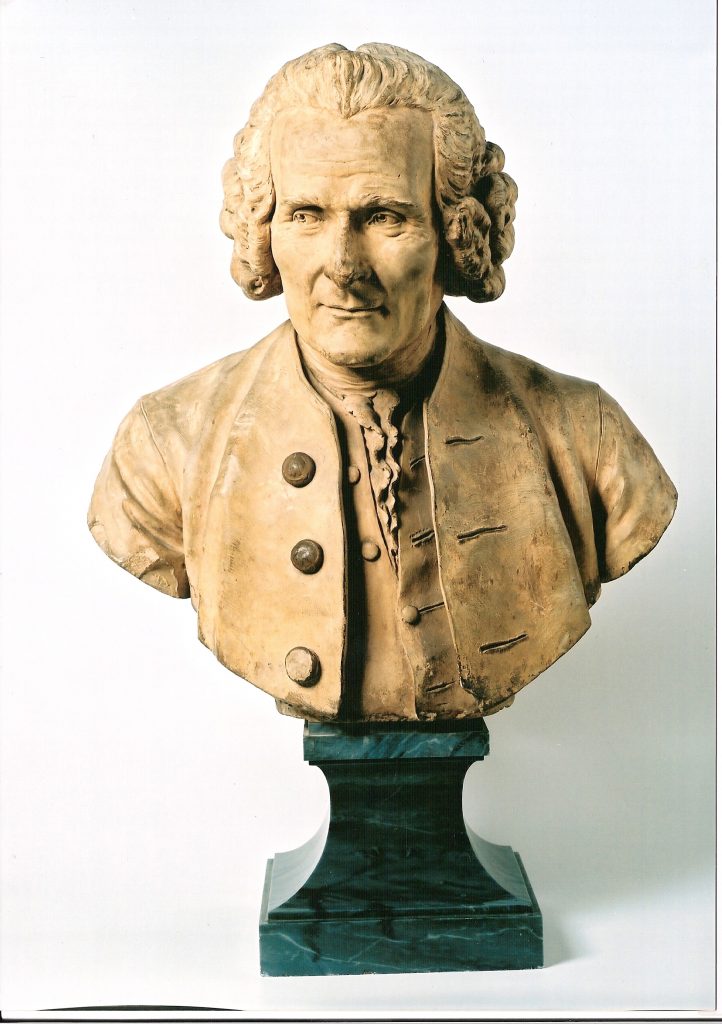

L’espace Jean-Jacques Rousseau est créé en 2012 lors des célébrations du tricentenaire de la naissance du philosophe, cet espace scénographié permet de découvrir les trois fonds qui constituent la collection Rousseau de Chaalis.

Le fonds Fernand de Girardin (1857-1924) acquis par l’Institut de France en 1924. Il compte environ quatre cents objets d’art, auxquels il faut ajouter plus de cinq cents manuscrits et les six cents livres de la bibliothèque Rousseau.

Le fonds Nélie Jacquemart-André, surtout constitué de bustes et de dessins. La grande collectionneuse, très attachée à la conservation de la nature, porte une attention particulière au Désert et à la « Cabane de Rousseau ».

Le fonds M. Dehaynin, il représente quatre cents pages du Portefeuille de Madame Louise Dupin, et intègre en 1993 les collections de Chaalis.

La centrale

hydroélectrique

En 1807, un nouveau moulin à grains est édifié sur la digue de l’étang de la pêcherie. Dès 1902, Nélie Jacquemart-André fait déposer la roue à aubes et installer une turbine dans un fossé, à 6m de profondeur, pour fabriquer de l’électricité. L’installation est complétée par une dynamo, une pompe et un grand tableau électrique en marbre. Dès 1904, 327 lampes électriques illuminaient le château. Abandonnée en 1962, la centrale connaît désormais une seconde vie grâce à la restauration scrupuleuse réalisée par les deux frères Fourreau.

La roseraie

Le haut portail qui porte les armes du cardinal d’Este et le mur crénelé construit par Sebastiano Serlio donnaient accès au petit jardin que le cardinal avait fait installer, et dans lequel avaient été édifiés un pavillon, une pergola et une volière. L’actuelle roseraie, créée en 1998 par le jardinier paysagiste André Gamard, succède à une autre roseraie et remplace le jardin fleuriste du XIXe siècle. Au fil des plates-bandes, animées par des structures verticales, arceaux et colonnes, les roses sont mêlées à des plantes vivaces dans des « scènes jardinées », regroupées par couleur et fréquemment renouvelées sur les différents axes de promenade.

Parmi les rosiers anciens, les galliques, d’abord écartés en raison de l’absence de floraison remontante, viennent d’être réintroduits. Ils dégagent un merveilleux parfum et sont faciles à tailler. Les clématites herbacées, plantes grimpantes à végétation volubile, rompent le tracé formel des massifs. Une vingtaine de variétés ont été sélectionnées et notamment des espèces issues des pays baltes et de Pologne.

La roseraie offre ainsi dès le mois de mai des éclosions de fleurs en cascades, et connaît un épanouissement festif particulier lors des Journées de la rose, organisées tous les ans le deuxième weekend de juin.

L’orangerie

Ce long bâtiment est construit dans la seconde partie du XIXe siècle, sur les ordres de Paméla de Vatry. La grande salle et l’ensemble des différentes pièces adjointes représentent une superficie d’environ 400m2. La porte orientale s’ouvre sur toute sa hauteur pour permettre de faire passer des arbres de grande taille. Mariages, réceptions, tournages… L’orangerie offre aujourd’hui un cadre idéal pour recevoir et partager des moments d’exception.

Le parc

Le parc actuel, avec ses bassins curvilignes et son canal rectiligne est situé au nord du château. Il correspond en grande partie au jardin aménagé au XVIIIe siècle. Il est organisé selon l’axe du château et se termine par un « ha-ha », une ouverture, qui laisse la vue se prolonger sans entrave vers les champs et les bois. À la fin du XIXe siècle, le prince Murat lui donne la rigueur d’un jardin « à la française ».